Die Tumore sind oft aggressiv und schwer zu behandeln: Dennoch werden viele Sarkome nicht von Experten therapiert - mit teils gravierenden Folgen. Wie sich der Missstand beheben ließe, zeigt ein Blick ins Ausland.

Die Tumore sind oft aggressiv und schwer zu behandeln: Dennoch werden viele Sarkome nicht von Experten therapiert - mit teils gravierenden Folgen. Wie sich der Missstand beheben ließe, zeigt ein Blick ins Ausland.

Berlin/Göttingen/Dresden (dpa/fwt) – Anrufer, die sich an die Hotline der Deutschen Sarkom-Stiftung wenden, stecken meist in einer Notsituation. Nach dem Verdacht oder gar der Diagnose «Sarkom» wissen sie nicht, wo sie medizinische Hilfe finden können. Betroffen sind Menschen jeden Alters und aus allen Teilen Deutschlands. Ein Familienvater oder eine Mutter, die für ihre 15-jährige Tochter anruft. «Bei Menschen mit kleinen Kindern und jungen Patienten, die das Leben noch vor sich haben, berührt mich das besonders», sagt Karin Arndt.

Die 65-jährige Patientenvertreterin engagiert sich ehrenamtlich in der Stiftung. Sie hört zu, berät, empfiehlt Einrichtungen mit Expertise. Ihre Ratschläge, das weiß sie, können darüber entscheiden, wie lange jemand noch leben wird - und wie gut. Denn Sarkome sind nicht nur äußerst selten, sondern oft auch sehr aggressiv. Und sie erfordern unbedingt eine Diagnostik und Therapie durch Mediziner verschiedener Fachrichtungen mit Expertise. Viele Ärzte – auch Onkologen – wissen das nicht.

Karin Arndt weiß es. Im Jahr 2005 war sie nach der Diagnose Klarzellsarkom in einer ähnlichen Lage wie jene Anrufer, die sie heute berät. Nach einer Fehldiagnose und einer nicht fachgerechten Operation informierte sich die Dresdnerin und landete letztlich im Sarkomzentrum Essen. Dort entfernten Experten ihr wiederholt Metastasen - an Knie, Leiste, Bauch, Oberschenkel. «Das hat mir das Leben gerettet», sagt sie. «Ich hatte eine extrem schlechte Prognose.» Entgegen aller statistischen Wahrscheinlichkeit lebt sie heute tumorfrei, fünf Enkelkinder hat sie inzwischen zur Welt kommen sehen.

«Es gibt einen ungeheuren Bedarf an Information», sagt Markus Wartenberg aus dem hessischen Wölfersheim, Co-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sarkom-Stiftung, einem Zusammenschluss von derzeit etwa 3300 Patienten und 300 Medizinern. «Die meisten Anrufer haben konkrete Fragen. Sie wissen oft nicht, welche genaue Erkrankung sie eigentlich haben, welche Therapiemöglichkeiten es gibt oder wo Experten sitzen.»

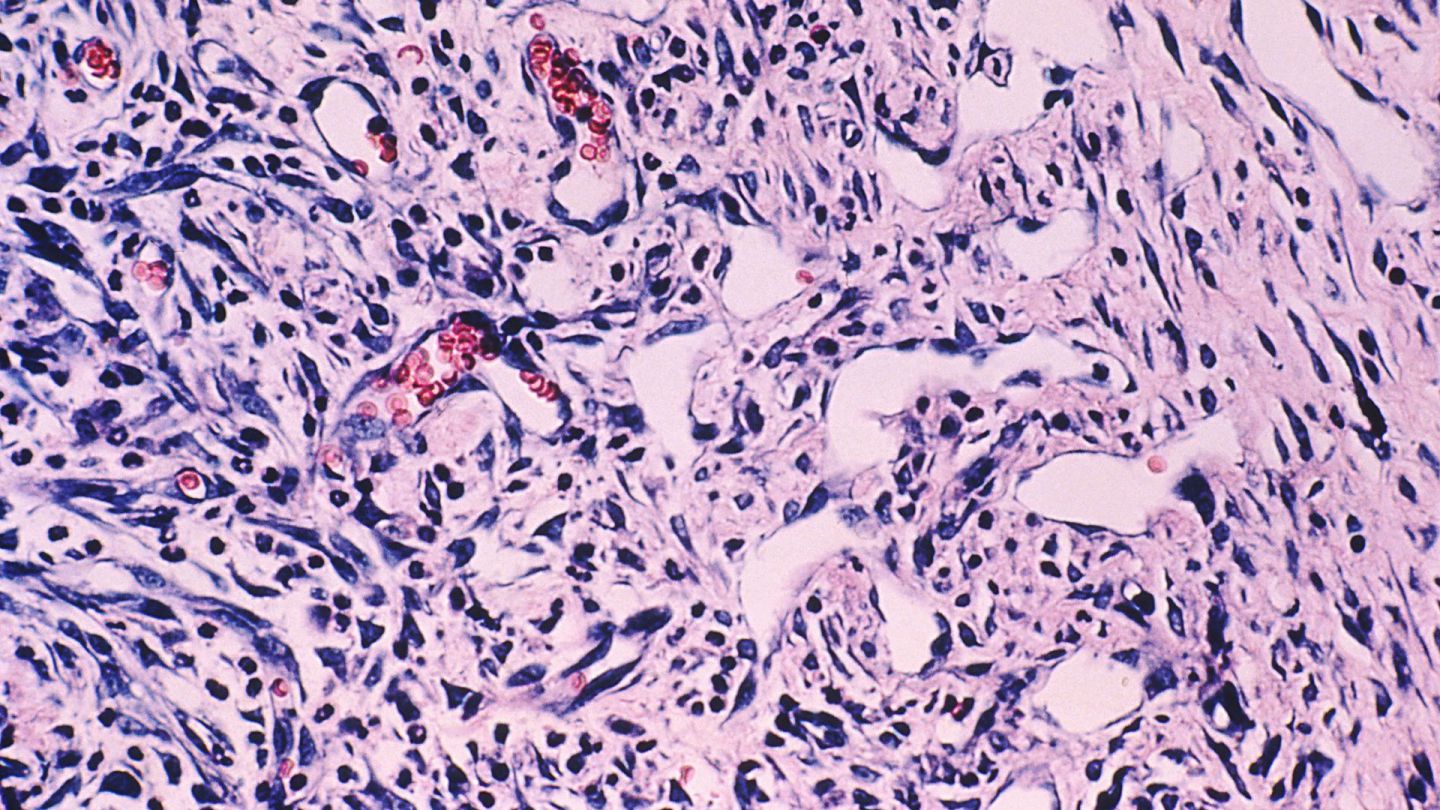

Woher sollen sie das auch wissen? In der Öffentlichkeit sind Sarkome kaum ein Thema. Denn diese Tumore, die im Unterschied zu den weit häufigeren Karzinomen aus Stütz- und Bindegewebe entstehen, stellen gerade ein Prozent aller Krebserkrankungen - und das bei einer extremen Vielfalt. «Sarkome sind die einzige Gruppe von Tumoren, die beide Geschlechter in jedem Lebensalter an jeder Stelle des Körpers treffen kann», sagt der Onkologe Peter Reichardt, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Sarkom-Stiftung. «Es ist eine der komplexesten Krebsdiagnosen. Wir reden von über 100 verschiedenen Krankheiten, von denen manche in Deutschland nur wenige Male pro Jahr auftreten.»

Auch wenn Sarkome selten sind: Bei Kindern und Jugendlichen zählen Knochensarkome mit einem Anteil von 12 bis 15 Prozent zu den häufigsten Krebserkrankungen. Bei älteren Patienten überwiegen dagegen die Weichgewebesarkome. Sie stellen in Deutschland bis zu 4000 der jährlich knapp 5000 Sarkom-Neudiagnosen.

Sarkome stellen Mediziner vor ein Dilemma: Weil die Tumore oft sehr aggressiv sind, kann eine gezielte Diagnostik und Therapie über Leben und Tod entscheiden. Doch weil sie so selten sind, kennen sich die meisten Ärzte damit nicht genügend aus. Oft wissen sie selbst bei der Operation noch nicht, womit sie es eigentlich zu tun haben.

«Manchmal heißt es „Da ist was, das schneide ich weg“, ohne vorherige Abklärung», erläutert Reichardt, Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin am Helios-Klinikum Berlin-Buch. «Wenn dann rauskommt, dass es ein Sarkom war, ist unter Umständen schon eine ganze Menge schiefgelaufen.»

So gilt etwa für die Entfernung eines Sarkoms grundsätzlich: Der Tumor und umliegende Areale sollten unter größter Vorsicht an einem Stück entnommen werden. Sie dürfen nicht zerstückelt werden, damit keine Krebszellen im Körper zurückbleiben.

Dass das keineswegs selbstverständlich ist, zeigt der Terminus Whoops-Operation, übersetzt etwa: Hoppla-Operation. «Das ist unter Fachmedizinern ein stehender Begriff für ein Sarkom, das ohne vorherige Planung und nicht fachgerecht entfernt wurde», sagt der Chirurg Jens Jakob von der Universitätsmedizin Göttingen.

Solche nicht fachgerechten Operationen ziehen oft weitere Eingriffe nach sich. Nach etwa jeder zweiten derartigen Entfernung eines Weichteilsarkoms fänden Mediziner in nachträglich herausgeschnittenem Gewebe noch winzige Tumorspuren, stellt der Nationale Sarkom-Beirat der Schweiz fest. Das erhöhe das Risiko für eine Tumorrückkehr, sagt Jakob.

Was das für die Prognose der Betroffenen heißt, zeigt eine große französische Studie mit fast 36 000 Teilnehmern. Manche von ihnen wurden in einem der landesweit knapp 30 Sarkomzentren operiert, andere in sonstigen Kliniken. Resultat: Wurde der Tumor zuerst nicht in einem spezialisierten Zentrum entfernt, waren Nachoperationen um den Faktor 2,5 wahrscheinlicher. Dagegen senkte die Behandlung in einem Sarkomzentrum das Risiko für eine lokale Tumorrückkehr oder für den Tod eines Patienten im Untersuchungszeitraum von durchschnittlich 17 Monaten um jeweils gut ein Drittel. «Keine andere in der Fachliteratur berichtete Behandlung oder Arznei erhöht das Überleben von Sarkompatienten in diesem Maß», bilanzierte das Team um Jean-Yves Blay von der Universität Lyon 2019 im Fachblatt «Annals of Oncology».

Studien aus Spanien und den Niederlanden stützen dieses Ergebnis. Daher sollten Patienten mit Verdacht auf ein Sarkom noch vor der Planung jeglicher Behandlung an ein Sarkomzentrum vermittelt werden, betonen Mediziner. Dies wird auch in Richtlinien empfohlen und gilt etwa in Skandinavien und Großbritannien.

In den meisten europäischen Ländern – darunter Deutschland – ist das keineswegs gängige Praxis. «Nicht jedes onkologische Zentrum hat die nötige Expertise», sagt Reichardt. «Selbst viele größere Kliniken haben keine ausreichende Erfahrung. Wegen der Seltenheit von Sarkomen kann man das auch niemandem vorwerfen.»

Bis vor einigen Jahren gab es bundesweit nur sehr wenige Sarkomzentren – etwa in Berlin, Essen, Frankfurt, Mannheim und München. Inzwischen sind bundesweit elf Zentren zertifiziert: Sie müssen eine bestimmte Mindestzahl von Patienten behandeln, multidisziplinär besetzt und mit speziellen Geräten ausgestattet sein. Doch flächendeckend ist die Verteilung bei weitem nicht: In Nord- und Ostdeutschland – insgesamt zehn Bundesländer – gibt es nur ein Sarkomzentrum, in Berlin. Zum Vergleich: Bundesweit gibt es rund 300 zertifizierte Brustzentren.

Dass seltene Tumorarten nicht nur bei der Therapie, sondern auch in der Forschung oft zu kurz kommen, zeigt die Geschichte der Cdk4/6-Inhibitoren: Entwickelt wurden diese Hemmstoffe zur Behandlung von Liposarkomen. Doch als sie sich als vielversprechend gegen bestimmte Brustkrebs-Varianten erwiesen, verlagerte sich die gesamte Forschung auf diese einträglichere Anwendung. Inzwischen sind solche Wirkstoffe in Europa gegen fortgeschrittenen hormonabhängigen Brustkrebs zugelassen, nicht jedoch gegen Sarkome.

Wie wichtig spezielle Medikamente sein können, belegt das Beispiel der gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) im Magen-Darm-Trakt. Für diesen Sarkomtyp, mit bundesweit grob 1000 Fällen pro Jahr eine der häufigsten Varianten, gab es bis 2002 kein wirksames Medikament. «Damals lag bei einer fortgeschrittenen Erkrankung die mittlere Lebenserwartung bei etwa 1,5 Jahren», erinnert sich Reichardt. «Mit dem neu zugelassenen Wirkstoff Imatinib stieg sie quasi über Nacht auf etwa fünf Jahre.»

Auch wenn es für nicht für alle Sarkome spezielle Medikamente gibt, bessert sich die Prognose, wenn auch nur sehr langsam. «Die therapeutischen Möglichkeiten sind im Lauf der Jahre besser geworden», sagt Reichardt. Das liege auch daran, dass man Tumore inzwischen gezielt auf ihre molekularen Eigenschaften untersucht und so therapeutische Ziele ermittelt, auf die bereits vorhandene Medikamente abzielen.

«Wir haben mehr wirksame Medikamente, und wir wissen besser, wie wir sie einsetzen», sagt der Göttinger Chirurg Jakob. «Für viele Patienten bedeutet das mehr Lebenszeit bei besserer Lebensqualität.»

Wichtig wäre nun neben der Schaffung spezialisierter Zentren die Aufklärung von Ärzten in der Fläche. Denn weil viele Sarkompatienten zuerst dort landen, stellen diese Mediziner die Weichen für ihr weiteres Schicksal.

«Weil Sarkome eine unüberschaubare Vielzahl von Beschwerden verursachen können, kann ein Patient bei jedem erdenklichen Arzt landen», sagt Reichardt und nennt als Beispiele neben dem Hausarzt etwa den HNO-Arzt, Lungenarzt oder Urologen. «Die Wahrscheinlichkeit, dass der schon einmal ein Sarkom gesehen hat, ist sehr gering. Das macht die Sache so schwierig.»

Zur Aufklärung von Ärzten - und Patienten - startete die britische Organisation Sarcoma UK im Jahr 2014 Kampagnen mit Golfball-Anhängern für Hausarztpraxen. Auch beim London-Marathon 2016 lief ein Teilnehmer im Golfball-Outfit mit. Die Botschaft: Eine Schwellung dieser Größe könnte - unter anderem - auf ein Weichgewebesarkom hindeuten. Denn ein schnell wachsender Knubbel irgendwo am Körper ist eines der wenigen Warnzeichen. Ziel der britischen Aktion: Ärzte sollten Verdachtsfälle rasch an ein Sarkomzentrum überweisen, um keine Zeit zu verlieren. Dort soll jeder Patient einen Termin binnen zwei Wochen bekommen.

Und: In Großbritannien bekommen normale Kliniken Sarkomtherapien nicht vergütet. Das könne ein Vorbild für Deutschland sein, sagt Reichardt. Angesichts des wirtschaftlichen Drucks, unter dem Krankenhäuser stünden, sei das hiesige Setzen auf Freiwilligkeit zu wenig. «Die Versuchung, etwas selbst zu machen, ist groß», sagt der Onkologe. «Meine Hoffnung ist, dass die Sarkomtherapie auf Sarkomzentren beschränkt wird.»

Wie wichtig es ist, sich in guten Händen zu wissen, weiß auch Karin Arndt. Sie erinnert sich noch an die Erleichterung, als sie 2005 - nach etlichen Irrwegen - endlich das erste Gespräch bei einem Sarkomexperten hatte: «Ich bin da voller Dankbarkeit rausgegangen. Das war, als hätte ich eine Wunderpille bekommen.»

Quelle: dpa-Dossier Wissen

Mit freundlicher Genehmigung der dpa

Autor: Willems Walter

Veröffentlicht am 25.03.2021